Partager cet article

Pour Sans Doute, Sylvain Lévy revient sur l’incroyable prix atteint aux enchères par le “portrait d’Elisabeth Lederer” de Gustav Klimt, désormais deuxième tableau le plus cher jamais vendu aux enchères, derrière le “Salvator Mundi” attribué à Léonard de Vinci. Il défend passionnément l’idée que, plus que son prix, c’est le regard qu’on porte sur une œuvre qui en fait sa valeur.

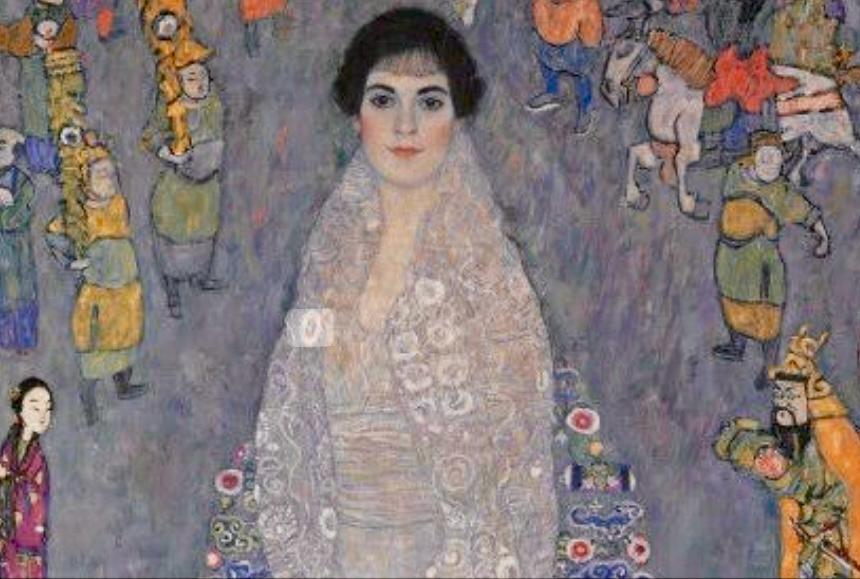

Il est des soirs où le marché de l’art, d’ordinaire si prompt à se prendre au sérieux, consent enfin à parler vrai. Le 18 novembre dernier en fut un. Un Klimt a grimpé jusqu’à 236,3 millions de dollars chez Sotheby’s, porté par des enchérisseurs qui semblaient avancer sur la pointe des pieds, tandis qu’une salle où chacun retenait son souffle l’air de rien. Vingt minutes ont suffi pour décider qu’une jeune femme peinte en 1914 frôlait désormais les sommets. Nous avons applaudi — par réflexe, peut-être — mais l’applaudissement, comme toujours, n’a rien expliqué.

Car derrière ce tonnerre feutré, il y avait autre chose. Une petite musique. Un murmure. Ce portrait n’est pas seulement celui d’Elisabeth Lederer ; c’est aussi le souvenir d’une vie partagée par Leonard Lauder. Les œuvres ne traversent pas les décennies toutes seules. Elles suivent le cœur de ceux qui les choisissent. Et c’est bien avant les enchères que commence la vraie valeur, dans une fidélité, une patience et une cohérence secrète que seuls les collectionneurs sincères connaissent.

Alors que ce Klimt triomphait, des milliers d’autres œuvres, modestes ou oubliées, dormaient dans des réserves où la lumière n’entre jamais. La vérité du marché est simple comme une pluie d’automne : il n’aime que quelques élus et laisse les autres retomber dans l’ombre. Il faut l’accepter sans colère. L’art n’a jamais promis la richesse. Et collectionner coûte une fortune : transporter une toile, la conserver, l’assurer, c’est loger des rois. Collectionner, c’est une façon élégante de brûler une fortune.

Les frères Lauder en sont la preuve éclatante. Léger comme un sourire, Ronald aime les œuvres comme on aime les rencontres. Leonard, plus grave, construisait son univers avec la lenteur d’un cloître. Deux routes. Deux musiques. Mais une seule leçon : la valeur suit la droiture d’une vie.

L’ autre oeuvre de cette mega semaine des ventes aux enchères de New York qui a retenu mon attention, c’est le America de Maurizio Cattelan. Cattelan a toujours utilisé l’ironie comme un moyen de comprendre notre époque. Son urinoir en or en est l’exemple parfait : d’abord installé au Guggenheim, où plus de 100 000 visiteurs se sont assis dessus avec un sérieux désarmant, il a ensuite disparu dans le tumulte d’une vente chez Sotheby’s pour finir chez Ripley’s, temple du bizarre et du spectaculaire. Ce passage du musée à ce lieu montre que l’art qui dérange et qui rit de nous, avec nous, trouve parfois plus d’espace dans les lieux de divertissement que dans les institutions qui se veulent gardiennes du bon goût. Et c’est peut-être là le véritable trait d’esprit de Cattelan : révéler où se déplace aujourd’hui notre curiosité et qui en a encore l’audace de la prendre au sérieux.

Et puis, il y a ce miracle discret, presque trop simple : collectionner permet à des gens ordinaires de vivre une existence extraordinaire. Il suffit d’un dessin accroché de travers, d’une petite huile choisie sans raison, d’une gravure trouvée par hasard. Là, tout à coup, une œuvre vous regarde autant que vous la regardez. Et la vie s’élargit. On ne devient pas riche, on devient vivant.

Le marché retiendra le chiffre. Nous devrions retenir le geste. Leonard Lauder n’a jamais cherché la fortune ; il a cherché la justesse. La fortune est arrivée tardivement, presque timidement, telle une invitée embarrassée.

On croit collectionner des tableaux. En réalité, on collectionne des instants : des éclats de lumière, des frissons, des rencontres. Et ceux-là, aucun record, aucune taxe, aucun oubli ne pourra jamais les effacer.