Partager cet article

Le romancier a-t-il le droit de tout dire au motif qu’il écrit une œuvre de fiction ou doit-il respecter des bornes dont l’absence de prise en compte compromettrait l’ordre social ? Cette question, qui amène à s’interroger sur l’existence de limites à la liberté d’expression, est aujourd’hui au cœur de l’actualité. Elle a, cependant, donné lieu, dès le milieu du XIXème siècle à des procès retentissants.

En effet, si la liberté d’expression était protégée en France depuis la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, aucun texte ne venait consacrer aussi expressément celle de la création. Les procès s’étant tenus à Paris, en 1857, à la suite de la publication de deux œuvres majeures de la littérature française, ont mis l’accent sur cette lacune.

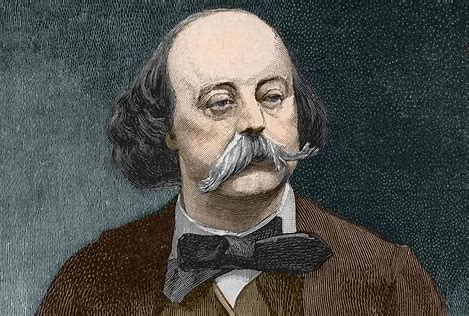

Épisode 1 : Flaubert

Du 29 janvier au 7 février 1857, la sixième Chambre du Tribunal correctionnel de la Seine juge Gustave Flaubert, auteur de Madame Bovary, Léon Laurent-Pichat, directeur de la Revue de Paris, qui a publié ce roman en six livraisons, à partir du mois d’octobre 1856 et l’imprimeur de la revue, Auguste-Alexis Pillet.

Flaubert, à 35 ans, n’a encore publié aucun roman et a mis cinq ans à écrire Mme BOVARY : le livre raconte l’histoire d’une femme que sa vie provinciale et son mari, l’officier de santé Charles Bovary, ennuient terriblement. Alors, pour passer le temps, elle prend deux amants, Rodolphe Boulanger et Léon-Dupuis. Mais Emma s’est montrée beaucoup trop généreuse envers ces deux hommes et, rapidement, elle n’a plus d’argent. A la fin du roman, désespérée, elle finit par s’empoisonner à l’arsenic.

Plusieurs scènes du roman ont alerté des amis de Flaubert, notamment l’écrivain Maxime du Camp, qui a exprimé des inquiétudes sur la scène du fiacre, théâtre de l’idylle entre Mme Bovary et l’un de ses amants.

Le Second Empire connaît, quant à lui, son apogée, six après le coup d’État du 2 décembre, et fonde sa popularité sur une politique stricte de maintien de l’ordre.

Ses dirigeants, notamment l’Empereur Napoléon III, voient la sortie du roman d’un d’autant plus mauvais oeil que la Revue de Paris est connue pour ses positions républicaines. Certains auteurs suggèrent même que Flaubert aurait échappé aux poursuites s’il avait été publié dans une autre revue.

En tout état de cause, le régime ne peut tolérer la publication d’un ouvrage faisant l’apologie de l’adultère.

Le roman est signalé par le substitut chargé de la police des livres et des journaux, auquel le Procureur Général répond que l’ouvrage est bien « une œuvre cynique qui appelle une répression sévère ».

Flaubert ne peut échapper à un procès qu’il perçoit comme le prétexte à une « affaire politique ».

Il est accusé, sur le fondement des articles 1er et 8 de la loi du 17 mai 1819 ainsi que des articles 59 et 60 du Code pénal de 1810, d’avoir outragé la morale publique et religieuse et les bonnes mœurs.

Les deux personnages emblématiques du procès sont le procureur Ernest Pinard et l’avocat Jules Senard. Pinard, né à Autun, en 1822, est substitut au parquet de la Seine depuis 1853 et connu pour son adhésion à Napoléon III.

Tout en reconnaissant le caractère vague des incrimination d ‘ « offenses à la morale publique et à la religion », il condamne, dans son réquisitoire, la lasciveté du texte, notamment la glorification de l’adultère, « ce crime pour la famille » et le caractère voluptueux de certaines scènes (notamment celles où Emma se confesse, communie et reçoit l’extrême-onction).

Après une charge contre « la littérature réaliste », offense à l’art et à la décence, il estime que « le principal coupable » n’était pas l’éditeur, premier prévenu, mais Flaubert sur qui il appela toutes les « sévérités » du tribunal.

Senard, quant à lui, ancien procureur au parquet de Rouen, a même été brièvement élu, le 15 juin 1848, Président de l’Assemblée Constituante (et le restera treize jours) puis nommé ministre de l’intérieur dans le gouvernement Cavaignac.

Il quitte le barreau de Rouen pour celui de Paris en 1849 et la défense de Flaubert, dont il a bien connu le père, va lui donner l’occasion de s’illustrer.

Dans une plaidoirie de plus de quatre heures, il s’attache à démontrer que son client a justement eu pour objectif de rédiger une œuvre réaliste et de montrer distinctement les ravages que le vice de l’adultère peut causer.

La première phrase de sa plaidoirie résume probablement très bien sa pensée :

« Messieurs, M. Gustave Flaubert est accusé devant vous d’avoir fait un mauvais livre, d’avoir, dans ce livre, outragé la morale publique et la religion. M. Gustave Flaubert est auprès de moi ; il affirme devant vous qu’il a fait un livre honnête ; il affirme devant vous que la pensée de son livre, depuis la première ligne jusqu’à la dernière, est une pensée morale, religieuse, et que, si elle n’était pas dénaturée (nous avons vu pendant quelques instants ce que peut un grand talent pour dénaturer une pensée), elle serait (et elle reviendra tout à l’heure) pour vous ce qu’elle a été déjà pour les lecteurs du livre, une pensée éminemment morale et religieuse pouvant se traduire par ces mots : l’excitation à la vertu par l’horreur du vice ».

Le jugement est rendu le 7 février 1857.

Ses premiers considérants laissent penser qu’une lourde condamnation va être prononcée :

« Attendu que les passages incriminés, envisagés abstractivement et isolément présentent effectivement soit des expressions, soit des images, soit des tableaux que le bon goût réprouve et qui sont de nature à porter atteinte à de légitimes et honorables susceptibilités ;

« Attendu qu’à ces divers titres l’ouvrage déféré au tribunal mérite un blâme sévère, car la mission de la littérature doit être d’orner et de récréer l’esprit en élevant l’intelligence et en épurant les moeurs plus encore que d’imprimer le dégoût du vice en offrant le tableau des désordres qui peuvent exister dans la société ;

» Attendu qu’il n’est pas permis, sous prétexte de peinture de caractère ou de couleur locale, de reproduire dans leurs écarts les faits, dits et gestes des personnages qu’un écrivain s’est donné mission de peindre ; qu’un pareil système, appliqué aux œuvres de l’esprit aussi bien qu’aux productions des beaux-arts, conduirait à un réalisme qui serait la négation du beau et du bon et qui, enfantant des œuvres également offensantes pour les regards et pour l’esprit, commettrait de continuels outrages à la morale publique et aux bonnes mœurs ;

Attendu qu’il y a des limites que la littérature, même la plus légère, ne doit pas dépasser, et dont Gustave Flaubert et co-inculpés paraissent ne s’être pas suffisamment rendu compte ».

Mais le ton change dans la deuxième partie et le Tribunal estime que lesdites limites n’ont pas été franchies et acquitte les prévenus :

Mais…

« Attendu que l’ouvrage dont Flaubert est l’auteur est une œuvre qui parait avoir été longuement et sérieusement travaillée, au point de vue littéraire et de l’étude des caractères, que les passages relevés par l’ordonnance de renvoi, quelque répréhensibles qu’ils soient, sont peu nombreux si on les compare à l’étendue de l’ouvrage (…) »

Attendu que Gustave Flaubert proteste de son respect pour les bonnes mœurs et tout ce qui se rattache à la morale religieuse ; qu’il n’apparaît pas que son livre ait été, comme certaines œuvres, écrit dans le but unique de donner une satisfaction aux passions sensuelles, à l’esprit de licence et de débauche, ou de ridiculiser des choses qui doivent être entourées du respect de tous ;

Qu’il a eu le tort seulement de perdre parfois de vue les règles que tout écrivain qui se respecte ne doit jamais franchir, et d’oublier que la littérature, comme l’art, pour accomplir le bien qu’elle est appelée à produire, ne doit pas seulement être chaste et pure dans sa forme et dans son expression ;

Dans ces circonstances, attendu qu’il n’est pas suffisamment établi que Pichat, Gustave Flaubert et Pillet se soient rendus coupables des délits qui leur sont imputés ».

Les contradictions entre ces deux parties de la décision ne manqueront pas d’étonner et selon certaines rumeurs, Napoléon III et l’impératrice Eugénie seraient intervenus directement, au dernier moment, afin de favoriser une relaxe.

Flaubert est acquitté et Mme Bovary peut enfin paraître, en 1857, aux éditions Michel Lévy.

Les passages qui avaient initialement été jugés trop risqués pour figurer dans la version de La Revue de Paris sont même réintroduits.

L’écrivain n’oubliera cependant jamais vraiment ce procès et, une fois celui-ci terminé, il passe de plus en plus de temps dans sa maison de Croisset (en Seine-Maritime) où il mène une vie très isolée. La Revue de Paris ne sort pas non plus indemne de ces épisodes et est supprimée par le gouvernement en 1858.

Vaincu, le Procureur Pinard n’a cependant pas dit son dernier mot.

Six mois plus tard, Baudelaire et ses Fleurs du Mal remplacent Flaubert et Mme Bovary.